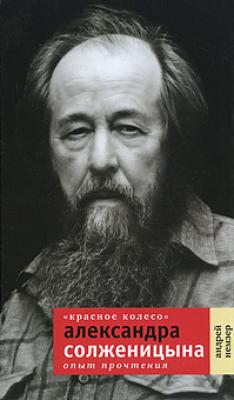

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения. Андрей Немзер

Читать онлайн.| Название | «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения |

|---|---|

| Автор произведения | Андрей Немзер |

| Жанр | Критика |

| Серия | |

| Издательство | Критика |

| Год выпуска | 2010 |

| isbn | 978-5-9691-1014-4 |

Залихватская «русская солдатская песня» про объевшегося белены и полезшего в драку немца следует за главой о превосходно просчитанных действиях германцев (24) и предшествует главе, в которой Выборгский полк (еще недавно полк Вильгельма Второго – того усатого Васьки-кота из песни с открытки, что ведет объевшихся белены немцев в драку) стоит под истребительным огнем неприятеля (25). «Такого и сам Воротынцев еще не испытывал никогда в жизни! Тако й густоты на Японской не бывало!» Выделенное разрядкой местоимение (нет для «такого» имени) аукнется через страницу, когда Воротынцеву в словах Благодарёва послышится «Как-зна-току!!» Не о знатоке речь (Воротынцеву кажется, что Благодарёв говорит о себе, «хвастается, что на часы смотреть тоже знаток») – солдат выкрикивает: «Как-на-току!!» Ослышка Воротынцева характерна: нет на току войны, где каждый человек становится колосом, ждущим, что его расколотят, никаких «знатоков». Полковник Воротынцев – такой же безымянный колос. Разумеется, в этой страшной сцене ощутимо дыхание Толстого (Выборгский полк в бездействии стоит под огнем, как полк Андрея Болконского, с которым читатель и прежде соотносил деятельного, жаждущего направить историю Воротынцева; ослышка Воротынцева похожа на ту, что выпала уснувшему после Бородинского сражения Пьеру, который принял бытовое «запрягать» за сакральное «сопрягать»; игрушечный лев, с которыми забавляются солдаты, – типично толстовская деталь, вроде шляпы Пьера, дивящей и веселящей защитников батареи Раевского), но не менее важна другая литературная реминисценция.

Отождествление битвы с сельским трудом восходит к фольклору и не раз отозвалось в русской словесности, но, кажется, всего отчетливее проведено в стихотворении Гумилева «Война»:

А «ура» вдали как будто пенье

Трудный день окончивших жнецов.

Скажешь: это мирное селенье

В самый благостный из вечеров

<…>

Тружеников, медленно идущих

На полях, омоченных в крови,

Подвиг сеющих и славу жнущих,

Ныне, Господи, благослови.[23]

Солженицын решительно оспаривает патетичную риторику Гумилева – он не может видеть в войне светлое, святое и величавое дело. Солдаты сравниваются не со жнецами и пахарями, но с колосьями. Образ этот прежде возник в рассказе «Захар-Калита», где грамматическая конструкция заставляет читателя на миг ощутить себя воином на Куликовом поле: «И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами».[24] Но если в рассказе доминировал мотив жертвенной святости подвига, то в «Августе…» упор сделан на безжалостности войны. Гумилевское «Серафимы ясны и крылаты / За плечами воинов видны» отзывается ритуальными расспросами и наставлениями («Святой – это ж как ангел твой, он тебя