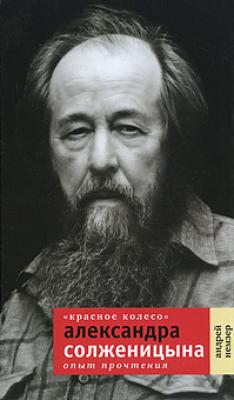

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения. Андрей Немзер

Читать онлайн.| Название | «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения |

|---|---|

| Автор произведения | Андрей Немзер |

| Жанр | Критика |

| Серия | |

| Издательство | Критика |

| Год выпуска | 2010 |

| isbn | 978-5-9691-1014-4 |

Трагический конец Самсонова не может быть истолкован однозначно. Описывая прощание генерала с разгромленными войсками, Солженицын говорит о его нравственной высоте, которую чувствуют и солдаты, и Воротынцев:

Голос Командующего был добр, и все, кого миновал он, прощаясь и благодаря, смотрели вослед ему добро, не было взглядов злых. Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, – не подвержены были проклятью.

Воротынцев распознает в Самсонове жертву и чувствует, что такой жертвой может стать сама Россия:

А за четверо с половиной суток (когда Воротынцев метался по фронту, а не оберегал командующего. – А. Н.) совершилась вся катастрофа Второй армии. Вообще – русской Армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если… не вообще…

Воротынцев догадывается, что Самсонову открылось нечто, обычному человеку недоступное:

…Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по челу Командующего: может быть, по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно.

Отрешенность, осознание себя жертвой (не отменяющее, однако, для самого генерала чувства вины) слиты в Самсонове с ощущением провиденциальности случившегося, подчиненности исторических событий Божьей воле. Чувство это приходит с вещим сном, когда после долгих молитв (как и позднее, перед смертью, готовые молитвы переходят в молитвы почти без слов – 31, 48) Самсонов слышит загадочное «Ты – успишь…» (не «успеешь» и не «уснешь», а «успишь»), а очнувшись понимает, что «у с п и ш ь – это от Успения, это значит: умрёшь» и что «Успение – сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России» (31). Глава эта, в начале которой Самсонов вспоминает немецкую фразу о Наполеоне в горящей Москве («Es war die höchste Zeit sich zu retten» – «Было крайнее время спасаться»; подчеркнута двусмысленность эпитета – höchste буквально значит «высшее»), следует непосредственно за третьим видением «красного колеса», колеса, отлетевшего от телеги. В телеге этой задним числом распознаешь символическую телегу российского государства из переписки грамотного крестьянина с Толстым, о которой Саня рассказывает Варсонофьеву. В отличие от Толстого, Саня полагает, что телегу должно не бросить, но поставить на колеса (42). Именно это и не удается сделать решившемуся было на спасительный «отважный удар» Самсонову, что подчеркнуто монтажным стыком 30-й (экранной, рисующей кошмарный разгром войска и срыв «красного колеса») и 31-й глав и пожарно-наполеоновской отсылкой к «Войне и миру». Сознание обреченности у Самсонова достигает апогея в День Нерукотворного Образа:

…До последней

Солженицын всегда придает «центральной», делящей повествование пополам, главе особое значение. В других Узлах «Красного Колеса» такую позицию занимают эпизоды, посвященные: отчаянию, охватывающему Ленина («А буржуазный мир – стоит невзорванный») ровно за год до того дня, что войдет в историю как день октябрьского – большевистского переворота (О-16: 37); одиночеству Государя после отречения и его тщетной надежде на «вызволяющее всех Чудо» (М-17: 353); встрече Сани Лаженицына и Ксеньи Томчак (А-17: 91). Прежде этот композиционный принцип использовался в романе «В круге первом» (52-я глава, завершающаяся тостом Щагова «з а воскресение мёртвых!») и в «Раковом корпусе» (последняя глава первой части – 21-я, «Тени расходятся» – предшествует временному перерыву действия; заканчивается она «литературным» разговором Дёмки, Авиеты и Вадима, в котором косвенно манифестируется авторская позиция и задается «код» прочтения повести).