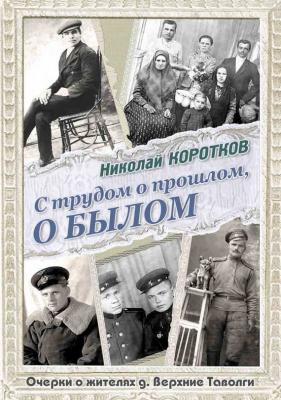

С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги. Николай Коротков

Читать онлайн.| Название | С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги |

|---|---|

| Автор произведения | Николай Коротков |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2014 |

| isbn |

Таволожские просторы. На заднем плане – старообрядческое кладбище

Остатки креста на старообрядческой могиле

Со временем активная жизнь поселенцев начала концентрироваться в границах существующей теперь территории, но скиты продолжали существовать и жить по сложившимся там устоям. Сородичи из Таволог появлялись в скитах, чтобы навестить и попроведать своих близких. Одна из жительниц Верхних Таволог вспоминает, как, будучи ребенком, принимала участие в таком посещении могилок. Конечно, память детская цепкая, но вообразить по ней абсолютно объективную картину реальности трудно. Тем не менее, общее представление всё-таки получить возможно. Это воспоминание изложено в рукописных материалах, с которыми мне случайно удалось познакомиться. Автор этого изложения – Марина Ивановна из Екатеринбурга. Копию рукописи она оставила родственникам-таволжанам для ознакомления. Мне в руки она попала, когда я ездил по округе и собирал материалы для себя. Оказалось, что Марина – внучка моей первой учительницы – Матвеевой Александры Ивановны. Воспоминания маленькой таволжанки выглядят так:

«Прошло много лет, но всё стоит перед глазами картина, когда нас, ребятню, привезли от прапрабабушки Пестимеи из лесного монастыря (мы с бабой Маней из Таволог ездили её навещать). За нами приезжал вестовой, верхом на лошади. Посещение монастырского скита в лесу – в глухомани, без дороги, куда и на лошади, по лесным тропинкам, еле-еле добрались, – оставило неизгладимое впечатление. Одни птичьи голоса. А в скиту всё таинственно, всё священно, ни шагу без молитвы и благословения, только и слышишь «матушка, благослови, хлеб в печь посадить» – «бог благословит» и т. д. Иконы высоко на деревьях, тут же столы для питания длиннющие, тут же и молятся, всё на воздухе, а он изумителен!

Самого здания монастыря, его келей мы не видели, туда нельзя, Священно! Они где-то в лесу…

Мы всё время были около повозки – телеги и лошади. Тут же и спали. Лето, тепло.

Всё это оставило следы таинственности и божественности, неприкосновенности, где спасались от греховности старообрядцы – кержаки. Самый праведный и чистый народ…»

Сопоставляя написанное с другими имеющимися сведениями, можно предположить, что ездили они в Благовещенский скит, и что именно тут (об этом есть и в преданиях) спасался от поимки небезызвестный Сенька Сокол – герой книги Евгения Фёдорова.

В русле времени

Из года в год, в связи с переселением из скитов и с притоком по разным причинам мигрантов, Таволги обустраивались, а их население увеличивалось. Первые достоверные сведения о численности населения деревни относятся к 1837 году, тогда в Верхних Таволгах было 53 дома с 359 жителями, все – старообрядцы. С тех пор почти на протяжении столетия количество поселян неуклонно возрастало: в 1855 г. имелось 89 домов с 511 жителями, в 1858 г. – 513 человек, в 1869 г. – 578. По переписи 1887 года жителей насчитывалось 638 человек, из которых 317 мужского