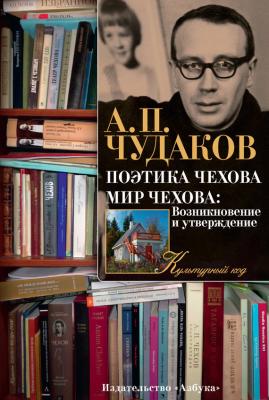

Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. Александр Чудаков

Читать онлайн.| Название | Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение |

|---|---|

| Автор произведения | Александр Чудаков |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Культурный код |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2016 |

| isbn | 978-5-389-12826-2 |

Примерно в четверти рассказов субъективные оценки и высказывания повествователя выдержаны в каком-либо одном лексическом ключе, создают определенную маску рассказчика – светского хроникера, юмориста-балагура, человека, близкого к изображенной среде, резонера-моралиста и т. п. Особенно отчетливо, конечно, маска ощущается в рассказах от первого лица; но и в других рассказах и сценках это довольно распространенный прием («Отвергнутая любовь», «Совет», «В гостиной», «Смерть чиновника», «Случай из судебной практики», «Начальник станции»).

Насколько отчетлива была эта маска даже в «мелочах», написанных после 1883 года, можно увидеть из одного неосуществленного замысла Чехова. При подготовке Собрания сочинений в 1900-х годах Чехов свел воедино более полутора десятков мелких юморесок 1883–1886 годов: «О женщинах», «Майонез», «Краткая анатомия человека», «Жизнь прекрасна», «Грач», «Репка», «Статистика», «Новейший письмовник», «О бренности», «Плоды долгих размышлений», «Несколько мыслей о душе», «Самообольщение», «Сказка», «Донесение», «Предписание», «Затмение луны», «Письмо к репортеру». Этому новому произведению было дано заглавие «Из записной книжки Ивана Ивановича (Мысли и заметки)», – то есть маска была такой отчетливой и явной, что Чехов счел возможным приписать «авторство» этих рассказов некоему «реальному» лицу – Ивану Ивановичу[19].

В 1883 году впервые отчетливо выкристаллизовалось два новых типа повествования, которым суждено было получить большое развитие в позднейшей прозе Чехова.

Первый – нейтральное повествование. Нейтральным мы называем повествование, не содержащее никаких субъективных оценок: безразлично – повествователя или персонажа. В нем только констатируются факты, излагаются события; прямо они никак не оцениваются. Такое повествование не содержит слов, выражающих эмоциональное отношение (ср. в субъективном повествовании: «дурандас», «не умней пробки»), вопросительных и восклицательных предложений, эмоциональных междометий и частиц (вроде: «О, любовь!», «Дудки!», «Но увы!», «Где вы, росчерки, подчерки, закорючки, хвостики?»). По всем пунктам предложенной сетки оно дает отрицательный ответ.

В качестве примера выдержанного до конца нейтрального повествования приводим целиком собственно повествование (то есть весь текст за вычетом прямой речи) рассказа-сценки «В наш практический век, когда и т. п.».

«Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась… По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку… Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то где-то, суетясь, разбил бутылку… Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса…

Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая

Это произведение не было включено Чеховым в Собрание сочинений; экземпляр с авторской правкой хранится в ЦГАЛИ (ф. 549, оп. 1, ед. хр. 69).