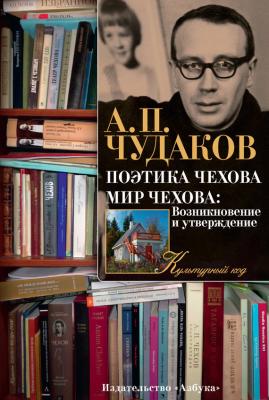

Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. Александр Чудаков

Читать онлайн.| Название | Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение |

|---|---|

| Автор произведения | Александр Чудаков |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Культурный код |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2016 |

| isbn | 978-5-389-12826-2 |

Особенно отчетливо это видно в рассказах в 3-м лице. Но в неменьшей мере это относится и к рассказу-сценке. Повествование в 34 сценках из 40, написанных в этом году (80 %), совсем не содержит субъективных оценок рассказчика – ни в какой их форме. В 1883–1884 годах высшие художественные достижения Чехова – сценки с субъективным повествованием («Смерть чиновника», «Радость», «Хамелеон»). А в 1885 году все лучшие вещи, такие как «Унтер Пришибеев», «Кулачье гнездо», «Свистуны, «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Дорогая собака», «Живая хронология», построены уже на нейтральном повествовании.

Почти совершенно исчезли сценки с повествованием, выдержанным с начала до конца в стиле какой-либо «маски». К таким можно отнести лишь два рассказа – «Брак через 10–15 лет» и «Новогодние великомученики». В других голос повествователя-юмориста, вначале активный, сходит затем на нет, и повествование к концу становится вполне нейтральным («Гость», «Антрепренер под диваном»).

Сравним, например, начало и дальнейшее повествование в рассказе «Стража под стражей».

«Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят все, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью: кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами… так что навьюченный азинус представляет из себя громадный, бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда Алексей Тимофеевич Балбинский <…> Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и… черт знает, чего только на нем не было!»

Ср.: «В Вержболове Фляжкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов III класса сонную физиономию Балбинского. <…> В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляжкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом. <…> Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями…» («Стража под стражей». – «Петербургская газета», 1885, № 163).

В основу построения повествования теперь кладутся иные начала.

До сих пор речь шла о словесной организации повествования, о позиции повествователя, выраженной в формах речи.

Второй важнейшей характеристикой повествовательного уровня является пространственная организация повествования, то есть способ расположения художественных предметов в изображенном пространстве относительно лица, ведущего нить рассказа (рассказчика, или повествователя).

Речь идет, таким образом, не о словесной, а об «оптической» позиции[23] повествователя, его точке зрения[24]. Эта позиция, как и словесная, легко обнаруживается в тексте. Читая любое описание, мы видим, как оно построено, на каком «наблюдательном

См.: Чудаков А. П. Повествование раннего Чехова // Литературный музей А. П. Чехова: Сб. статей и материалов. Вып. 4. Ростов н/Д, 1967. С. 231–232.

В терминологическом смысле понятие «точки зрения» встречается уже у А. А. Потебни – см. его замечания о позиции наблюдателя в сербской народной поэзии, у Пушкина, Толстого, о несоблюдении «единства и определенности точки зрения» в «Тарасе Бульбе» Гоголя и др. (Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 10–13). Конкретный анализ позиций повествователя в текстах самого разного типа дан в работах В. В. Виноградова о Достоевском, Гоголе, Пушкине, Толстом. Очень интересные соображения о точке зрения в прозе Гоголя (и в художественной прозе вообще) содержатся в кн.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 200–202, 228–229.