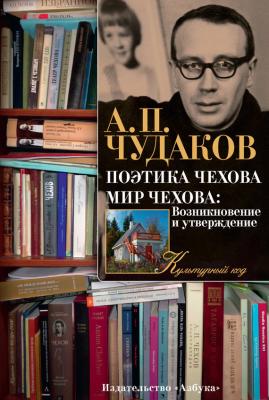

Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. Александр Чудаков

Читать онлайн.| Название | Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение |

|---|---|

| Автор произведения | Александр Чудаков |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Культурный код |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2016 |

| isbn | 978-5-389-12826-2 |

Впечатление отсутствия субъективности в описании психологии усиливалось и укреплением позиций второго типа повествователя – повествователя-наблюдателя.

Повествователь такого типа не связан непосредственно ни с одним из героев. Внутренний мир персонажей он изображает от своего имени. Но при этом он предельно ограничивает себя, описывая только то, что может видеть любой присутствующий на месте действия посторонний наблюдатель, которому не дано знать, что происходит в душе каждого из видимых ему людей.

Такая позиция повествователя в начале творческого пути Чехова была характерна только для его сценок (она традиционна для сценки 70–80-х годов вообще – ср. сценки А. Аврамова, С. Архангельского, Д. Дмитриева, А. Дмитриева, М. Лачинова, Н. Лейкина, И. Мясницкого и др.). В большинстве случаев повествователь в этих сценках Чехова только регистрирует жесты, мимику, высказывания персонажей, не проникая внутрь их сознания (см., например, такие известные рассказы-сценки Чехова, как «Сельские эскулапы» – 1882; «Толстый и тонкий», «Радость», «В почтовом отделении» – 1883; «Экзамен на чин», «Хамелеон», «Водевиль», «Хирургия» – 1884). Изображение мысли и чувства героя (в форме прямой речи или речи повествователя) встречается редко, удельный вес его в общей повествовательной массе рассказа невелик. Так, в рассказе «В наш практический век, когда и т. д.» («Осколки», 1883, № 10) внутренний монолог занимает всего несколько строк в конце рассказа: «Ведь этакий я дурак! – подумал он, когда поезд исчез из вида. – Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает теперь… Голубушка!»

Общее впечатление о преимущественном описании в сценке этого времени внутреннего через внешнее усиливается еще и потому, что «внутренний» характер этого монолога условен. Он близок к монологу внешнему.

«„О чем они говорят? – подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу <…> – Слушает ли он дяденьку?“ <…> – Молодец дядька! – прошептал он, в восторге потирая руки. – Трогательно расписывает! Необразованный человек, а как все это умно у него выходит…» («Протекция». – «Осколки», 1883, № 37).

Разница между первым и вторым высказываниями героя чисто формальная; и по своей форме и функционально они ничем не отличаются (ср. четкое различение функций внутреннего и внешнего монолога в рассказах в 3-м лице).

Но постепенно повествователь-наблюдатель все настойчивее проникает и в рассказы в 3-м лице. Примером может служить рассказ «На мельнице» (1886), где психология персонажей на протяжении всего рассказа изображается только с позиций внешнего наблюдения.

«<…> большое, черствое, как мозоль, тело мельника, по-видимому, не ощущало холода».

«Видно было, что ворчанье и ругань составляли для него такую же привычку, как сосанье трубки».

«На мельнице» принадлежит к рассказам «психологическим», но автор нигде не расширил прав повествователя. До самого конца он – рядовой наблюдатель, приравненный