из ДЛТ, горячими пальцами я боролся с его пуговицами, она – смеялась, и всегда первую петличку мы преодолевали вместе. И я смотрел – видны были только края башенок и штучки. Я был счастлив. Гормоны мои (боюсь, что тогда я слова этого не знал), откуда ни возьмись, тыкались в меня и тут же стыдливо убирались (прятались) восвояси… И она, Зинка, словно замечая эти маневры и тычки, теплой ладонью своей без спросу попадала в карман моего пальто и как бы греясь (скорее всего – так и было) сквозь подкладку путалась с моей карманной мальчишеской дребеденью и хлебным крошевом. Место было всегда одно и то же – кольцо 34-го трамвая (тридцатьчетверки) на самых задворках Казанского собора. Дальше и дальше от посторонних чужих глаз (или от «сглаза»). Вот иди: переходишь Невский на нечетную сторону от угла магазина «Военная книга», что на Желябке, и сразу же почти нос к носу уткнешься в двери приземистой булочной, которая «пережила» с нами блокаду. Моя бы воля, я бы в каждый День Победы ставил здесь часового с ружьем; сколько жизней она спасала от голода, а сколько не смогли дойти-доползти и умирали прямо на том, нашем с Зинкой, переходе через Невский. Если бы я был поэтом, как Ахматова, то написал бы про эти места Оду. И начал бы ее непременно с рассказа моей Мамы о том, как она, приближаясь всё ближе и ближе к заветным дверям, почти физически ощущала живительный запах хлеба – почти наравне с запахом кожи, мастики, гуталина и гвоздей, витавший от находившихся здесь в двух шагах в сторону Адмиралтейства в шесть окон первого этажа сапожной пошивочной мастерской и артели по ремонту и чистке обуви, примусов, керосинок, изготовлению ключей и чистке посуды (это из более поздних моих и маминых воспоминаний). Здесь жители всех ближних улиц, переулков, набережных и дворов от Адмиралтейства до Аничкова дворца от мала до велика «шились», «чинились» и «ремонтовались». Эту мастерскую ранее всех нас воспел Гоголь (а тут уже из моей профессии библиографа-краеведа), поселившийся в начале лета 1829-го на Казанской, прямо за углом, исповедуясь в письме своей матушке из Петербурга в Диканьку: «…Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку…»

Правда, когда я уходил в армию в 59-м, она еще была булочной. Но потом, годы спустя, она куда-то съехала, сгинула. И от нее остались только крохи и крохи: те же исхудалые тощие двойные двери, ржавый номерной замок, наспех склеенное кем-то газетной бумагой разбитое стекло, решетка из прутьев, вековой мусор и дорожное крошево…

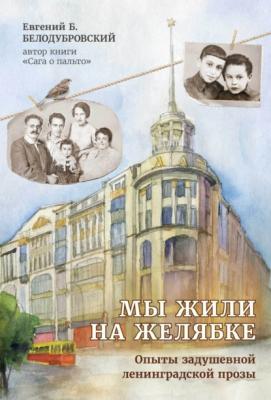

Малая Конюшенная улица (в советское время ул. Софьи Перовской). Рисунок В. Ребрий

Так вот: мы с Зиной стоим как вкопанные на этом трамвайном кольце. Счастливые. Приходит трамвай. Усталый (почему-то его назвали «американским»). Все пассажиры сходили на последней остановке. Вот и водитель в фуражке с околышем. Кондукторши. Их было три. По одной на каждый вагон. С сумками на замках и обвитыми вокруг шеи кольцами билетов разной стоимости