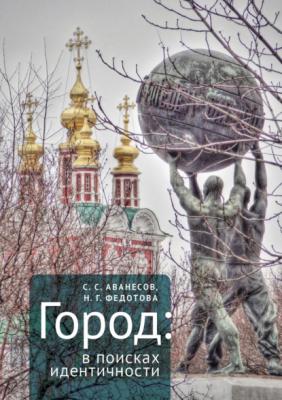

Город: в поисках идентичности. Наталья Геннадьевна Федотова

Читать онлайн.| Название | Город: в поисках идентичности |

|---|---|

| Автор произведения | Наталья Геннадьевна Федотова |

| Жанр | |

| Серия | |

| Издательство | |

| Год выпуска | 2022 |

| isbn | 978-5-00165-580-0 |

Итак, в настоящее время сложились очевидные условия и сформирована достаточная когнитивная база для динамичного развития исследований города в русле визуальной семиотики и тем самым для плодотворного перевода урбанистики в антропологический контекст, что в итоге должно вызвать эффект приближения градостроительной практики к человекомерному масштабу.

1.2. Религиозная архитектура: визуально-семиотические аспекты

Человек как коммуникативное существо реализует свою «природу» в совокупности культурных контекстов и обстоятельств, составляющих исключительно человеческий горизонт существования. Пространство культуры формируется разного рода знаковыми комплексами (языками), среди которых «язык» архитектуры занимает далеко не последнее место. Архитектура исполняет как утилитарную, так и эстетическую функцию, являясь одним из наиболее развитых средств организации специфически человеческой среды обитания – первой и основной сферы жизнедеятельности человека. Такая среда является не столько «жизненным пространством», сколько пространством социокультурной коммуникации благодаря, прежде всего, тому, что архитектура, наряду с названными выше функциями, реализует еще одну – семиотическую. Архитектурные сооружения и их комплексы выступают в качестве «носителей» культурной информации, оказываются «нарративами» и даже «кодексами». Поэтому функцией архитектурного сооружения, по мнению Умберто Эко, «может быть названо любое коммуникативное назначение объекта, коль скоро в общественной жизни “символические” коннотации утилитарной вещи не менее утилитарны, чем ее “функциональные” денотации» [Эко 2006, 274].

В этой связи особого внимания заслуживает тот архитектурный жанр, который