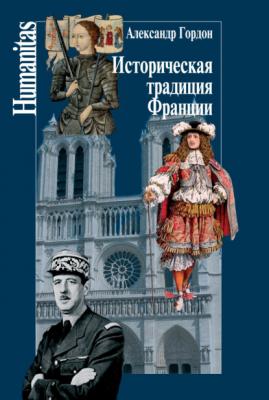

Историческая традиция Франции. Александр Гордон

Читать онлайн.| Название | Историческая традиция Франции |

|---|---|

| Автор произведения | Александр Гордон |

| Жанр | История |

| Серия | Humanitas |

| Издательство | История |

| Год выпуска | 2018 |

| isbn | 978-5-98712-124-5 |

Бретань. Мнение основателя «географии человека» об отсталости и изолированности Запада опирается на устойчивую научную и культурную традицию, одним из ярких выразителей которой явился Мишле. Его романтическая увлеченность Западом и особенно Бретанью всецело обращена в прошлое, что делает воссозданный им исторический образ провинции исключительно колоритным[73]. Бретань – это край, в котором сохраняются патриархальные порядки, уже изжитые в других частях Франции. Этим историк и объяснял отчуждение жителей Бретани от современной ему Франции середины ХIХ в.

«И тем не менее, – отмечал он, – эта бедная старая провинция не раз спасала нас». Сопротивление норманнам начал Номеноэ (IХ в.); в ХIV в., период Столетней войны, «англичане были отражены Дю Гекленом; в ХV в. – Ришмоном; в ХVII в. их на всех морях преследовал Дюге-Труэн». У войн за религиозную и политическую свободу были свои герои среди бретонцев. И на Ватерлоо последним прозвучал возглас уроженца Нанта: «Гвардия погибает, но не сдается!» «Дух Бретани, – заключал свой краткий экскурс Мишле, – это дух неукротимого сопротивления и непреклонной оппозиции», приводя в качестве примеров типичного для Бретани свободомыслия уроженцев края Пелагия[74], Абеляра, Декарта, Ламетри, Шатобриана, Ламенне.

Представляющая ныне отдельный регион с центром в Ренне, историческая Бретань до ХVI в. сохраняла государственную самостоятельность, будучи герцогством (936—1547), а затем, став провинцией с центром в Ренне, обладала самой значительной в королевстве автономией. И в географическом отношении – это самая замечательная часть Запада (достаточно указать на протяженность береговой линии – 2,5 тыс. км.). И, наконец, область характеризует этнокультурное своеобразие – кельтские корни, бретонский язык.

Свое название Бретань получила в связи с тем, что население края составили переселенцы с Британских островов. Теснимые скоттами, они в V–VI вв. заселили малолюдную до того северо-западную оконечность Галлии. Историческая область имеет внутри «настоящую Бретань», зону бретонского языка, на котором еще говорит около миллиона людей[75]. Ее географическое название – Нижняя Бретань, в отличие от Верхней Бретани, где был распространен галло, один из языков группы ойль, затем эта восточная часть Бретани стала очагом распространения французского языка.

Границы области обозначены двумя лесными массивами – Нормандским и Вандейским бокажами и двумя городами – Сен-Мало на севере и Нантом на юге. Нант был столицей герцогства Бретань, но ныне является центром региона Земли Луары, что вызывает возмущение в Бретани, общественное мнение которой требует его возвращения.

Сен-Мало

Ibid. P. 311–312, 338. Аналогичным было наблюдение Мишле о положении женщины, особенно на побережье Бретани: бретонки в условиях, когда мужчины надолго уходили в море, оставались главными труженицами и кормилицами, что и обеспечивало им высокий статус в местном обществе. Как одно из следствий – молодые крестьянки имели возможность «самим устраивать свое замужество» (

Монах кельтского происхождения (Бретань, Шотландия, Ирландия?), живший на рубеже IV–V вв. В противовес восторжествовавшему в Церкви учению Августина о благодати отстаивал значение собственных качеств и усилий верующего в обретении спасения. Своим учением (