Товарищество научных изданий КМК

Все книги издательства Товарищество научных изданий КМКРазмножение, развитие и поведение пелагофильных рыб Амура. По материалам Амурских ихтиологических экспедиций 1945–1949 и 1957–1958 гг.

Книга содержит сведения об истории исследований бассейна реки Амур; дан обзор статей ведущих ихтиологов Московского университета (Крыжановский, Никольский, Смирнов, Соин и др.), опубликованных по итогам работы Амурской ихтиологической экспедиции 1945–1949 гг. О полевых работах вспоминают участники экспедиции 1957 г. Приведены данные 1957 и 1958 гг. о количестве и видовом составе скатывающейся молоди пелагофильных рыб в водах рек Амур и Сунгари, об особенностях размножения, развития и поведения рыб различных экологических групп, что важно при проведении рыбомелиоративных мероприятий, направленных на сохранение ценных промысловых видов рыб. Может служить учебным пособием для студентов по специальностям: биология, экология, ихтиология, гидробиология и эмбриология рыб.

Кабарга. Ресурсы, сохранение вида в России

Анализ многовековой динамики населения кабарги в северной части ареала. Рассмотрена история истребления вида. Показаны роль нелегальной охоты и разрушения местообитаний в снижении численности, системные ошибки в охране и управлении ресурсами кабарги. Предложены неотложные меры по сохранению вида в России. Для зоологов, экологов, специалистов по охране природы и охотничьего хозяйства.

Флора сосудистых растений объекта всемирного природного наследия «Плато Путорана» и его буферной зоны (заповедник «Путоранский» и его охранная зона)

Приведен аннотированный список сосудистых растений, произрастающих на территории заповедника «Путоранский» и его охранной зоны, составленный по результатам собственных наблюдений и обобщения фондовых и литературных данных. Подробно изложена история исследования флоры плато Путорана, дана общая физико-географическая характеристика района (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография, растительность). Общий список флоры изученной территории включает 653 (включая 4 заносных) вид и подвид из 199 родов и 67 семейств. Из них непосредственно в заповеднике произрастает 539, а в охранной зоне – 606. Для каждого вида приведены сведения об его распространении, типичных местообитаниях, положению в системе высотной поясности. Для всего списка и отдельно для заповедной и охранной зон проведены таксономический, географический, эколого-ценотический анализ. Флоры обеих территорий можно охарактеризовать как азиатские гипоарктические, но одна из них (охранная зона) тяготеет к гипоаркто-бореальному, другая (заповедник) – к гипоаркто-монтанному подтипу. Проведен анализ, определяющий место флоры заповедника и охранной зоны во флоре всего плато Путорана. В целом на территории заповедника и его охранной зоны произрастает 89,1% от всего состава флоры плато Путорана, составляющей по нашим, фондовым и литературным данным 737 видов (без учета заносных). Для ботаников широкого профиля, ботанико-географов, экологов, специалистов по флоре и растительности северной Субарктики.

Камчатские экспедиции вулканолога Бориса Пийпа (дневники 1931–1954 гг.)

В книге публикуются полевые дневники известного советского вулканолога, основателя и первого директора Института вулканологии ДВО РАН на Камчатке, члена-корреспондента Академии наук СССР Бориса Ивановича Пийпа (6.11.1906–10.03.1966), а также воспоминания о нем и его переписка. В книге описаны экспедиции 1931–1954 гг. на Ключевскую группу вулканов, на вулканы Авачинский, Шивелуч, Толбачик, в кальдеру Узон, на термальные ключи Центральной и Северной Камчатки и на Курильские острова для изучения последствий цунами 1952 г. Книга приурочена к 115-летию с даты рождения Б.И. Пийпа.

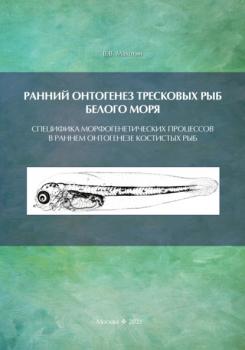

Ранний онтогенез тресковых рыб Белого моря. Специфика морфогенетических процессов в раннем онтогенезе костистых рыб (на примере развития тресковых)

Монография посвящена анализу специфики морфогенетических процессов в раннем онтогенезе тресковых рыб Белого моря с позиции современных представлений о развитии костистых рыб. Впервые на живом материале детально исследовано развитие беломорской трески (Gadus morhua morisalbi Derjugin) и сайки (Boreogadus saida (Lepechin)), а также значительно дополнены сведения о развитии беломорской наваги (Eleginus navaga Pallas). Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке биологического обоснования искусственного воспроизводства тресковых и других видов рыб. Изучение нарушений контактных свойств клеток и изменений соотношения относительно независимых морфогенетических движений может служить методом ранней диагностики аномального развития, позволяет установить вклад летальных уродств в величину естественной смертности в раннем онтогенезе рыб различных популяций, а также осуществлять контроль качества среды, в которой происходит развитие. Сведения об устойчивости к внешним факторам среды различных этапов, стадий и фаз стадий в раннем развитии могут быть использованы в разработке проблемы смертности пелагической икры и личинок морских рыб. Иллюстративные материалы облегчат идентификацию икры и личинок тресковых рыб в ихтиопланктоне. Предназначена для широкого круга биологов, ихтиологов, эмбриологов, рыбоводов, студентов биологических факультетов.

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии. Том II. Систематическая часть

Во втором томе монографии, представляющей собой первую в мировой практике полную сводку по фауне ветвистоусых ракообразных (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии, дается обзор классификации группы. В её состав на данной территории входят 287 известных таксонов видовой группы, относящиеся к 74 родам, 16 семействам и 4 отрядам. Приводятся определительные ключи, иллюстрированные описания таксонов, синонимия, а также сведения о современном состоянии разработанности их систематики, географическом распространении и биологии.

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии. Том I. Общая часть

Монография представляет собой первую в мировой практике полную сводку по фауне ветвистоусых ракообразных Северной Евразии, представители которых нередко играют ведущую роль в сообществах континентальных и морских вод. В первом томе описывается история их изучения на данной территории, внешнее и внутреннее строение, биология питания и размножения, экологические и поведенческие особенности, в том числе взаимоотношения с беспозвоночными и позвоночными хищниками. Также затрагиваются вопросы изучения их генетики, физиологии, остатков в донных отложениях, происхождения, систематики, фауногенеза и географического распространения.

Очерки теории эволюции

Предлагаемое издание посвящено популярному изложению истории и основ эволюционного учения – теории вида и видообразования, додарвиновскому, дарвиновскому и последарвиновскому представлениям биологической эволюции, ее экологическим аспектам, движущим силам, проблема эволюционного прогресса, его основным закономерностям, факторам и направлениям, ароморфозам, идиоадаптациям, ценогенезам, явлениям общей дегенерации. Рассматриваются соотношения отдельных направлений и механизмов в общем процессе микро- и макроэволюции, дается представление об эволюции индивидуального развития, закономерностях филогенеза, законах и правилах эволюционного прогресса, вопросах антропогенеза и ноогенеза. Наряду с положениями классического дарвинизма в книге обсуждаются и самые современные, в том числе и достаточно спорные, взгляды на биологическую эволюцию. Предлагаемое издание рассчитано на самого широкого читателя – от учащихся и преподавателей средних и высших учебных заведений, научных работников, специалистов в области дарвинизма, эволюционной экологии и природопользования до всех тех, кому не безразлично будущее живой природы, в том числе и в связи с ее нарастающими противоречивыми взаимоотношениями с прогрессирующим человечеством. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Звери, птицы, характеры

Герои этой книжки – реальные животные, обитавшие в зоологическом кружке. Каждый из них – личность со своим совершенно особым характером. Весёлые, забавные, а иногда и грустные истории этих зверей открывают нам целый мир общения между человеком и диким животным. Книга рассчитана на широкий круг читателей и рекомендована для семейного чтения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Рассказы Иванова-Петрова

Это книга коротких рассказов, появлявшихся в блоге Александра Александровича Иванова-Петрова. Они собраны вместе и разбиты на серии, например, истории о театральной жизни, Зоологические истории, Котовые истории, истории о хомяке и о насекомых, о студентах и прапорщиках, фантастические и небывалые, но все исключительно правдивые. Перечислить все предметы историй трудно – например, есть истории о Гамлете и каменном яйце для мужа, о ведьмах, о пытках и о благотворительности. Эти рассказы можно использовать очень разнообразными способами: читать между делом, для развлечения, в качестве наказания и для удовольствия, а также их можно не читать. Последнее качество делает их практически незаменимыми.