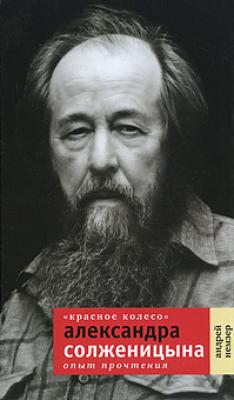

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения. Андрей Немзер

Читать онлайн.| Название | «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения |

|---|---|

| Автор произведения | Андрей Немзер |

| Жанр | Критика |

| Серия | |

| Издательство | Критика |

| Год выпуска | 2010 |

| isbn | 978-5-9691-1014-4 |

В трагической сцене ухода Самсонова возникает та вертикаль, которую писатель явил нам в зачине Первого Узла. О том, что вертикаль эта в мире есть (хотя люди перестали ее замечать), напоминают еще три эпизода «Августа…», тесно связанных системой мотивных перекличек с «самсоновским». Это – разговор полковника Смысловского и генерала Нечволодова (21), похороны полковника Кабанова (50) и ночное бдение Воротынцева, породившее те раздумья героя, которыми он делится со Свечиным (81).

В Восточной Пруссии, где разворачивается «самсоновская катастрофа», гор, разумеется, нет. Но есть то, что выше и величественнее гор, то, что старше, «первичнее», а потому ближе к вечности, даже чем грандиозные хребты, то, к чему обычно влекут горы взор человека, – небо, покрытое звездами.

До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных – не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон.

Смысловский откинулся спиной <…> и смотрел на небо. Как лежал он – как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звёздам Пегаса.

И постепенно этот вечный чистый блеск умирил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришёл: что нельзя его отличным тяжёлым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы.

Звезды существовали до появления человека и его грехопадения. Звезды останутся и после того, как пройдет земное время. Сама Земля (и уж тем более – человечество) видится сейчас Смысловскому «блудным сыном царственного светила».

…Придёт час – наше тёплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет… Если б это непрерывно все помнили – что б нам тогда Восточная Пруссия?.. Сербия?..

Упомянув Сербию, Смысловский имеет в виду причину вступления России в войну летом 1914 года, что вызывает несогласие у его собеседника («Сербия была давима хищным и сильным, и защита её не могла умалиться даже перед звёздами. Нечволодов не мог тут не возразить». – 21). Однако имя балканской страны (а затем и весь спор Смысловского и Нечволодова, большей частью – ведущийся не вслух: «Но как вся война, действительно, ничтожнела перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер») вызывает ассоциации с другим – более ранним и безусловно известным как героям Солженицына, так и его читателям – мировоззренческим столкновением: толстовская скептическая оценка участия русских добровольцев в войне на Балканах (защите Сербии) выражена в восьмой части «Анны Карениной» (где позиция Левина максимально сближена с авторской), возражения на Достоевского представлены в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год.[18]

Существенно и то, что «космогонические» размышления Смысловского в

См.

С. 193–223.