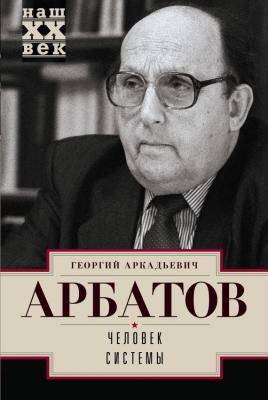

Человек системы. Георгий Арбатов

Читать онлайн.| Название | Человек системы |

|---|---|

| Автор произведения | Георгий Арбатов |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Наш XX век |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 2002 |

| isbn | 978-5-227-05772-3 |

XX съезд изменил положение с точки зрения потребностей тех, кто делает политику. Они уже нуждались в правде, хотя бы в знании объективной картины мира (в руководстве это едва ли понимали многие, но наверняка ощущали О.В. Куусинен и А.И. Микоян и, можно думать, Д.Т. Шепилов). Но стандарты, которые допускались в печати и даже научных изданиях, оставались в основном прежними, и на их страже стояло еще множество бдительных «охранителей основ», политических ортодоксов, которым, кстати, и начальство никогда не препятствовало, если те брались в пух и прах разносить любую свежую, нестандартную, содержавшую новые мысли работу, тем более если ее автор покушался на «священные» догмы.

Такая ситуация конечно же крайне затрудняла Арзуманяну развертывание института как исследовательского центра нового типа. Уже позже – в начале шестидесятых годов – у меня как-то был с ним обстоятельный разговор на эту тему, и Анушаван Агафонович откровенно рассказал, как он выходил из положения. В журнале института, в выпускаемых им книгах соблюдалась необходимая ортодоксальность. Достаточно почитать эти книги, так же как журнал «Мировая экономика и международные отношения» в первые годы его издания, чтобы в этом убедиться. Там продолжали взахлеб причитать о «шаткости и неустойчивости» капиталистической экономики, о приближающихся ее «новых потрясениях» и «кризисах» и обещали в недалеком будущем «догнать и перегнать» наиболее развитые капиталистические страны по производству всех важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения. Но в то же время в записках, направляемых руководству, давалась куда более реалистическая картина. В ходе работы над записками, во внутренних дискуссиях, связанных с их подготовкой, как сказал тогда Арзуманян, росли кадры, люди понемногу освобождались от догматизма, учились писать по-новому. И потом, постепенно это начало сказываться и на публикациях в открытой печати.

Должен сказать, что в конце шестидесятых годов я не раз вспоминал этот разговор, решая в роли только что назначенного директора проблемы становления другого института – Института США (а с 1975 года – США и Канады) АН СССР. Мне тоже в чем-то пришлось идти по этому пути. Хотя обстановка позволяла (так, во всяком случае, считал я) смелее, реалистичнее писать также и в открытых изданиях, а тем более не упускать блестящих возможностей промолчать по некоторым вопросам, чтобы не кланяться обветшавшим догмам. Конечно, при условии, что ты сам был готов идти на риск, открываться для критики, а может быть, и подвергаться проработке. Идти на такой риск – в общем, по нашим советским представлениям, сложившимся на основе нелегких исторических традиций, не слишком большой (за не понравившиеся начальству статьи уже не сажали) – я и мои коллеги были готовы.

Вторым трудным препятствием для Арзуманяна была проблема кадров. Долгое отсутствие спроса