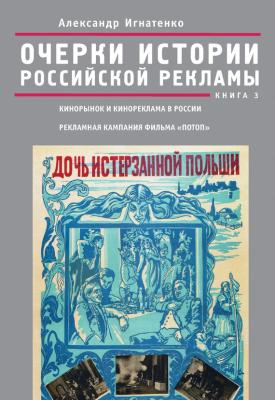

Очерки истории российской рекламы. Книга 3. Кинорынок и кинореклама в России в 1915 году. Рекламная кампания фильма «Потоп». Александр Игнатенко

Читать онлайн.| Название | Очерки истории российской рекламы. Книга 3. Кинорынок и кинореклама в России в 1915 году. Рекламная кампания фильма «Потоп» |

|---|---|

| Автор произведения | Александр Игнатенко |

| Жанр | Маркетинг, PR, реклама |

| Серия | |

| Издательство | Маркетинг, PR, реклама |

| Год выпуска | 2015 |

| isbn | 978-5-906792-53-2 |

Как можно видеть, владельцы большинства появившихся ранее по стране небольших кинозалов не могли обеспечить их соответствие новым требованиям со стороны властей, однако приток больших средств в кинопрокат, а также высокая и быстрая отдача от вложений привлекли в эту сферу бизнеса предпринимателей, имеющих средства для серьезных инвестиций, однако ранее не интересовавшихся кинематографом, – они начали вкладывать деньги в строительство новых, отвечающих всем современным для того времени требованиям зданий кинотеатров, а не приспосабливать, как это чаще всего было ранее, не очень подходящие для этого старые строения. В результате по всей стране началось быстрое строительство новых, иногда гигантских кинозалов. Эти новые постройки часто выполнялись в ультрасовременном для того времени стиле, так, например, был выполнен бакинский кинотеатр «Аполло» – «изящный, в стиле modem-рококо»[54]. Здания кинотеатров часто становились архитектурными украшениями центральных улиц провинциальных городов, а их внешний вид являлся дополнительным рекламным элементом, привлекающим внимание горожан.

Для увеличения пропускной способности новые залы в Петрограде и Москве проектировались как минимум на 200–300 зрителей, а по максимуму – до 2000. Не отставали от столичных городов и прокатчики из провинции, там строились иногда не менее вместительные, чем в столице, кинотеатры с «просторными фойе и уютными кинозалами, вмещающими до 700 кресел»[55], а иногда и еще более крупные, как например, в Екатеринославе, где новый кинотеатр[56]«Солей» имел более 1000 мест (см. ил. № 3[57] и ил. № 4[58]).

Ил.3

Ил.4 (вверху), ил.5 (внизу)

Но не только внешний вид кинотеатра должен был побуждать зрителей на посещение, не менее важным фактором было и его внутреннее удобство для посетителей: исходя из уже накопленного опыта эксплуатации кинозалов, в новых строениях обязательно имелись фойе и электрическая вентиляция, от отсутствия которых обычно страдали посетители старых кинозалов (см. ил. № 5[59]).

Помимо больших залов, рассчитанных на тысячи зрителей, в крупных городах продолжали открывать и не очень крупные, которые, как сегодня бы сказали, располагались по принципу «шаговой доступности». Они были рассчитаны на рядом живущую публику, но при этом были оборудованы по последним требованиям, предъявляемым зрителями к подобным зданиям. Например, кинотеатр «Русь» в Петрограде имел «свыше 200 мест, одно фойе, электрическую вентиляцию»

Кинематограф: журнал, посвященный интересам кинематографии и театра. Ростов-на-Дону, 1915. № 6–7. Март. С. 7.

Сине-фоно. М., 1915. № 16–17. 27 июня. С. 82.

Сине-фоно. М., 1915. № 6–7. 10 января. С. 19.

Сине-фоно. М., 1915. № 13. 25 апреля. С. 55.

Сине-фоно. М., 1915. № 9. 21 февраля. С. 36.

Сине-фоно. М., 1915. № 9. 21 февраля. С. 37.

Сине-фоно. М., 1915. № 13. 25 апреля. С. 37.