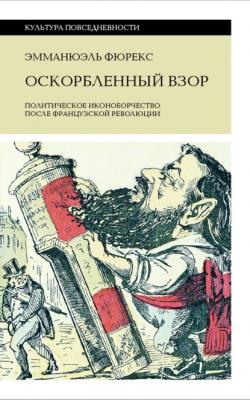

Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции. Эмманюэль Фюрекс

Читать онлайн.| Название | Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции |

|---|---|

| Автор произведения | Эмманюэль Фюрекс |

| Жанр | История |

| Серия | Культура повседневности |

| Издательство | История |

| Год выпуска | 1919 |

| isbn | 9785444820179 |

В декабре 1851 года участники восстания точно так же публично и провокативно используют эти цветные ярлыки; для них такая самоидентификация – дело чести: «Я красный и этого не скрываю; горе тому, кто захочет меня задержать» (Жан Фето, кузнец); «Я чистокровный красный и тем горжусь» (Луи Грюо, землекоп); «Я красный, а для белых у меня пистолеты заряжены» (Жан-Мари Сукедош, слесарь); «Я красный республиканец, второй Робеспьер» (Корантен Стефан, слесарь); «Да здравствуют красные, долой белых» (Оноре Серволь, бондарь)436; «Я омою руки кровью белых» (Сезарина Феррье, портниха)437 и проч. По тому же принципу, что и самоидентификации, построены прозвища, присвоенные некоторым повстанцам их соратниками и показывающие, как сильна была тяга к олицетворению в процессе социальных интеракций; здесь упоминаются «Робеспьер» (Жозеф Тартенвиль, садовник); «Барбес» (Тома Биллес, ткач); «Гора» (Жозеф Тариссан, краснодеревщик); «Красный человек» (Пьер Арну, кровельщик); «Красный колпак» (Жан-Франсуа Робер, токарь); «Марианна, или Богиня-Свобода» (жена Гюстава Грегуара, оружейника)438; «богиня» (Сезарина Икар, по мужу Феррье, портниха)439. Прозвища эти, вначале, возможно, носившие иронический характер, затем из стигматов превращаются в предмет гордости440.

Сходным образом юридически-административная власть отождествляется с ее единственным воплощением – монархом; наполеоновский режим доводит это отождествление государства с государем до предела441. «Такие понятия, как монархия, республика, империя и государство, в крестьянском словаре отсутствуют [в 1800–1860 годах], – пишет историк сельских волнений в департаменте Коррез, – зато крестьяне превосходно владеют системой знаков, их конкретизирующих»442. В языке слухов, которыми обменивались деревенские жители в XIX веке, также проявляется этот механизм олицетворения власти. При Второй империи слухи полны упоминаний о теле императора: ему угрожают, его объявляют хилым, больным443. Точно так же при Второй реставрации из уст в уста передавались пророчества о том, что «весной фиалки расцветут вновь (или что лилии завянут)»444. Морис Агюлон в работе, посвященной образу Марианны, тоже констатирует «народное» пристрастие к «персонификации, которую простые люди, в отличие от элит, считавших это всего лишь данью риторической традиции, воспринимали более чем всерьез» и с жаром рассуждали о «Доброй», «Прекрасной», «Святой» Республике, которой придавали обобщенные женские черты445. Тогдашние песни хранят следы этих говорящих образов; такова, например, «Фаригула», провансальская народная песня 1848 года, припев которой, записанный полицейским комиссаром в Кéре (департамент Вар), гласил: «Planten la Farigouro, la République apparara» («Тимьян прорастет, Республика придет»)446. Напротив, лангедокские «белые» в 1851 году

AN BB18 1482.

Согласно базе данных о «людях, подвергавшихся преследованиям после декабрьского государственного переворота 1851 года», составленной Жаном-Клодом Фарси (http://poursuivis-decembre-1851.fr).

База данных о «людях, подвергавшихся преследованиям после декабрьского государственного переворота 1851 года».

Цит. по: