MREADZ.COM - много разных книг на любой вкус

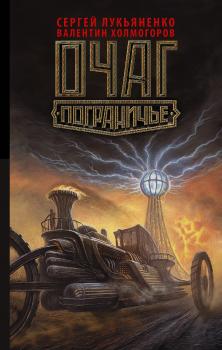

Скачивание или чтение онлайн электронных книг.Очаг

Каждая история когда-нибудь заканчивается. Бывшему командиру 16-й пограничной заставы по прозвищу Ударник предстоит решить непростую задачу: агенты Очага грозят катастрофой его родному миру, а времени, чтобы предотвратить ее, осталось совсем немного. Он должен преодолеть множество препятствий, проникнуть в самое логово врага, разгадать его планы и, возможно, пожертвовать всем, чтобы добиться главной цели – спасти Землю от неминуемой гибели. Тогда у человечества появится шанс, единственный и последний шанс выжить.

Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России

Выявляется роль природопользования в социально-экономическом развитии стран разного типа и мира в целом. Показана логическая связь между традиционными исследованиями проблем взаимодействия природы – общества – хозяйства и концепцией устойчивого развития, стремящейся к конструктивным ответам на вызовы XXI столетия. Оцениваются состояние экосистем мира и пути стабилизации и улучшения сложившейся ситуации. На различных территориальных уровнях – от глобального до локального – рассматриваются проблемы, связанные с использованием земельных, водных, лесных, биологических, минерально-сырьевых ресурсов. Разрабатываются пути перехода к экологически приемлемому, неистощительному использованию природных ресурсов. Характеризуется вещественно-энергетическая сторона природопользования (связанная с изъятием вещества и энергии из природы, их трансформацией и привнесением вещества и энергии в природную среду), а также его пространственный аспект, отражающий пользование территорий как ландшафтом. Предлагается типология вещественно-энергетических и пространственных структур природопользования национальных и региональных экономик. Анализируются модели экологической оптимизации территориальной структуры природопользования: культурного ландшафта, поляризованной биосферы, малоотходных экологически сбалансированных ТПК и др. Особое внимание уделяется современной динамике природопользования в России, связанной с кардинальной трансформацией социально-экономических условий на рубеже веков. Книга адресована географам, специалистам в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды и широкому кругу читателей.

Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae) во флоре Кыргызстана

Монография содержит описание одного из полиморфных семейств флоры Кыргызстана. В ней охарактеризовано 130 представителей семейства гвоздичных (Caryophyllaceae), относящихся к 28 родам, встречающихся или возможных для нахождения в дикой флоре Кыргызстана. Для каждого вида приводится номенклатурная цитата, указаны типы или классические местонахождения видов, составлены ключи для определения родов и видов семейства, приводятся подробные морфологические описания таксонов, их распространение согласно оригинальному ботанико-географическому районированию, разработанному Р.В. Камелиным. Распространение по территории Кыргызстана иллюстрируется точечными картами. Для большинства видов имеются рисунки. Дается характеристика полезных свойств гвоздичных, включая перечень содержащихся биологически активных веществ. Проведен всесторонний эколого-географический анализ видов семейства. Выделены ботанико-географические элементы, показаны характер распределения гвоздичных по высотному профилю и их фитоценотическая приуроченность. Приводятся сведения о жизненных формах. На основе анализа современного распространения и родственных связей отдельных наиболее характерных групп высказаны предположения о происхождении современной флоры гвоздичных. Монография будет полезна специалистам-ботаникам различного профиля, работникам природоохранных учреждений и студентам.

Принципы таксономии животных

Монография по теории систематики животных, ставшая одной из ключевых в формировании школы эволюционной систематики. Рассмотрены основные концепции и понятия систематики, проблемы соотношения между филогенией и классификаций, иерархического построения системы таксонов. Подробно изложена концепция эволюционного вида. На примере ряда макротаксонов млекопитающих рассмотрены некоторые ведущие правила построения эволюционных классификаций. Для биологов-систематиков, всех интересующихся классификационными проблемами в биологии.

Водоросли, вызывающие «цветение» водоемов Северо-Запада России

Первая критическая сводка по водорослям, вызывающим «цветение» пресных водоёмов Северо-Запада России и восточной части Финского залива Балтийского моря, написанная в форме руководства для определения. В ней содержатся описания и ключи для определения видов и родов, критические сведения по общему и региональному распространению видов, их экологии, обилию и сезону массового развития в водоёмах Северо-Запада. Всего в сводку включено 214 массовых видов, не только зарегистрированных, но и потенциальных возбудителей «цветения», относящихся к 93 родам и 7 отделам. Все виды иллюстрированы. Книга рассчитана на широкий круг специалистов, работающих в области альгологии, гидробиологии, экологии, микробиологии, токсикологии, на работников СЭС.

Адаптации хальцидоидных наездников (Hymenoptera, Chalcidoidea) к паразитированию на ложнощитовках (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccidae) в условиях различных широт

Монография представляет собой результат многолетних исследований морфологических, биологических, синэкологических и поведенческих адаптаций хальцидоидных наездников к паразитированию на хозяевах-ложнощитовках в различных природно-климатических поясах преимущественно Северного полушария, с привлечением доступных данных для Южной Африки. Опыт географического подхода к выявлению и изучению основных тенденций адаптивной эволюции хальцидоидных наездников в различных широтах земного щара показал, что на основе сравнительного анализа могут быть получены принципиально новые данные, позволяющие понять многие функциональные особенности паразитизма у стебельчатобрюхих перепончатокрылых, в частности, формирование стратегий и тактик паразитирования у наездников на хозяевах в различных широтах. Установлено, что интенсивность развития того или иного типа стратегии в данном природно-климатическом поясе обусловливает уровни разнообразия видов наездников различных родов – функциональных носителей стратегий. Тем самым определяется их роль в регулировании численности популяций растительноядных хозяев, что имеет прямое отношение к оценке деятельности наездников как производительного природного ресурса. Несмотря на различия биот и условий сезонного развития видов наездников и их хозяев, существующих в тропическом, умеренном и гипоарктическом поясах, имеется ряд черт видов и популяций, равно проявляющихся на всех широтах, что обусловливает сходство тактических решений, связанных с паразитизмом. Вместе с тем, приспособительная черта, определяющая в условиях одного пояса, теряет свое значение в другом. Более глубокое познание функционального значения адаптаций и факторов, определяющих видовое разнообразие и эффективность деятельности наездников, важно для формирования адекватного представления об их значении в качестве важнейшего биоресурса стабильности наземных экосистем.

Флора Нижнего Поволжья. Том 1

Авторами, сотрудниками Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (ГБС), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Волгоградского государственного педагогического университета (ВГПУ) и Волгоградского регионального ботанического сада (ВРБС) подготовлен первый том «Флоры Нижнего Поволжья». «Флора…» охватывает территорию Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия. Книга представляет собой результат многолетних исследований авторского коллектива и, в особенности, ответственного редактора тома проф. А.К. Скворцова в Нижнем Поволжье, начатых еще в 50-е годы ХХ века. В книге приводятся определительные ключи и описания 568 видов сосудистых растений, относящихся к 193 родам и 47 семействам. В первый том включены сведения о 30 видах сосудистых споровых растений, 11 видах голосеменных и 527 видах однодольных покрытосеменных, как относящихся к природной флоре Нижнего Поволжья, так и наиболее часто встречающихся в культуре. Основная часть книги включает определительный ключ для всех семейств (включая двудольные) флоры и следующие за ним ключи и описания для отдельных семейств и родов. Номенклатурные цитаты при названиях видов включают только источники, охватывающие территорию Нижнего Поволжья. Также и синонимика дается только в объеме, имеющем отношение к рассматриваемой флоре. Типовые образцы указываются только в тех случаях, когда вид был описан из рассматриваемого региона. Описания даны для таксонов родового и видового ранга и носят диагностический характер, дополняя сведения, приведенные в ключах. Для видов после описания приводятся сведения об экологии, сроках цветения и географическом распространении. Иллюстрации представляют собой черно-белые оригинальные рисунки и приводятся для большинства родов, в крупных родах – для несколько видов, обычно проиллюстрированы лишь наиболее существенные диагностические признаки. «Флора …» адресована широкому кругу специалистов, как профессиональных ботаников, так и биологов и экологов, работающих на территории рассматриваемого в ней региона.

Эволюция контрактных отношений на рынке СПГ как фактор повышения конкурентоспособности сектора

В статье предпринята попытка исследовать эволюцию контрактных отношений между субъектами рынка СПГ: от причин, по которым долгосрочные контракты стали единственно возможным фундаментом развития отрасли, до анализа их современной трансформации и возможных направлений будущего развития, а также роли этих изменений в процессах становления глобального рынка природного газа и превращения СПГ в сырьевой товар уровня нефти – двух ключевых составляющих развития и расширения конкурентоспособности сектора в рамках мирового ТЭК. Высокий уровень специализации активов и стоимости создания инфраструктуры, характерный для сектора СПГ, обусловил специфику контрактных отношений между контрагентами в период зарождения отрасли более 50 лет назад. В условиях исключительно небольшого числа продавцов и покупателей в момент развития первых СПГ-проектов торговля на основании краткосрочных договоров создавала бы значительные риски для обеих сторон. Поэтому в целях их хеджирования, нивелирования обстановки неопределенности, а также обеспечения эффективного сотрудничества в качестве наиболее оптимальной формы взаимодействия были выбраны долгосрочные договоры. Однако постепенно подобные соглашения утратили свою способность адекватно отражать и реагировать на ключевые изменения на рынке, а также в значительной мере ограничили способности СПГ конкурировать с другими видами энергоресурсов. В условиях турбулентной конъюнктуры сектора ТЭК последнего десятилетия, а также под натиском динамичного развития рынка СПГ гегемония долгосрочных договоров начала ослабевать и уступать место ликвидной и конкурентной краткосрочной и спотовой торговле, в чем и проявляется активизация глобализационных процессов на рынке. Внешние шоки (авария на АЭС «Фукусима-1», «арабская весна», засуха в Амазонии), значительное расширение и диверсификация спроса и предложения, проблема потенциального затоваривания, недостатки существующего ценообразования на основе нефтяной привязки, технологические инновации и рост числа транспортировочных мощностей, зачастую избыточный, способствовали активному развитию краткосрочной и спотовой торговли. Говорить о полном отказе от долгосрочных соглашений не приходится – они составляют важную часть финансирования проектов в отрасли, тем не менее с наибольшей долей вероятности их параметры, в частности, ценообразование, претерпит существенные изменения. Выводы относительно долгосрочных последствий современных трансформаций рынка СПГ и их роли в формировании ликвидного рынка и повышения конкурентоспособности ресурса подтверждаются примерами из других секторов ТЭК – например, рынка нефти рубежа 1970‑х и 1980‑х гг., рынка газа в США конца 1990‑х. Путь формирования глобального рынка газа еще не пройден до конца, сектор СПГ – основную движущую силу глобализации – ожидает период паутинообразного поиска наиболее оптимальных и эффективных форм взаимодействия между контрагентами. Однако именно эти процессы и их последствия лежат в основе растущей конкурентоспособности ресурса.

Методология развития конкурентных кластеров в сфере образования

Автором рассмотрен механизм реализации в образовательной деятельности инновационной концептуальной кластерной модели создания исследовательско-предпринимательского университета. Приведены результаты анализа применимости концептуальных идей, обеспечивающих становление и конкурентоспособное развитие частного вуза, реализующего эту модель. В теоретическом исследовании рынка образовательных услуг выделены несколько подуровней организации знания: частные теоретические модели и законы, выступающие в качестве теорий ограниченной области; развитые научные теории, включающие частные теоретические законы в качестве следствий. На этой методологической основе предложено построение и развитие конкурентных кластеров в сфере образования. В процессе исследования моделей находит применение адаптированная автором к сфере образования теория конкурентных кластеров Ф. Котлера. Авторские исследования доказали, что в процессе конкуренции исследовательско-образовательный кластер (ИОК) является наиболее значимым и успешным, поскольку он сочетает образовательную мотивацию с добросовестной научно-исследовательской практикой. Предложено концептуальное видение процесса становления и развития регионального межвузовского образования в виде исследовательско-образовательного кластера; введено понятие «парадигма исследовательско-образовательного кластера», представляющая собой конкурентный региональный кластер образовательных учреждений, в состав которого могут войти как отечественные, так и зарубежные вузы; обоснована инновационная кластерная структура рыночной конкуренции в виде ИОК в сфере образования, которая основана на открытом и долгосрочном взаимодействии вуза с другими субъектами макро- и микросреды образовательного и других отраслевых рынков.

Индустрия спорта: государственное регулирование, предпринимательская деятельность или государственно-частное партнерство

В статье представлена авторская позиция относительно необходимости государственного вмешательства в сферу спорта и ее регулирования. Поскольку современный спорт – это не только социальное явление, но и экономическое, его развитие затрагивает интересы всех социально-экономических групп населения. Для ответа на вопрос, нужно ли государственное регулирование в спорте и в индустрии спорта, авторами проведен ряд исследований: статистический анализ (изучен опыт других стран), экономико-статистическое (проведен анализ статистической информации) и эмпирическое (проведен опрос общественного мнения) исследования. На примере автомобильного спорта показаны особенности взаимодействия государственных и частных структур в индустрии спорта. В статье приведено обоснование необходимости вмешательства государства в деятельность спортивных организаций, исходя из определения спорта и как бизнеса, и как физической деятельности и культуры.