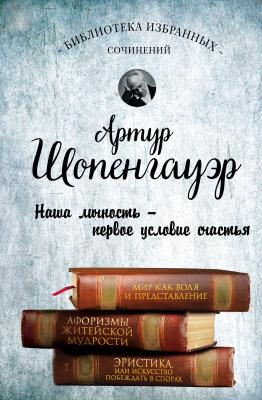

Мир как воля и представление. Афоризмы житейской мудрости. Эристика, или Искусство побеждать в спорах. Артур Шопенгауэр

Читать онлайн.| Название | Мир как воля и представление. Афоризмы житейской мудрости. Эристика, или Искусство побеждать в спорах |

|---|---|

| Автор произведения | Артур Шопенгауэр |

| Жанр | Философия |

| Серия | Библиотека избранных сочинений |

| Издательство | Философия |

| Год выпуска | 1819 |

| isbn | 978-5-699-85357-1 |

Вопрос о реальности внешнего мира, как мы его рассматривали до сих пор, вытекал всегда из блужданий разума, доходившего до непонимания самого себя, и ответить на этот вопрос можно было только разъяснением его содержания. После исследования всего существа закона основания, отношения между объектом и субъектом и истинных свойств чувственного созерцания, указанный вопрос должен был отпасть сам собою, ибо в нем не осталось больше никакого смысла. Но кроме названного, чисто умозрительного происхождения он имеет и совершенно иной, собственно эмпирический источник, хотя и здесь он все еще ставится в спекулятивных целях. В последнем значении смысл его гораздо понятнее, чем в первом. Он состоит в следующем: мы видим сны – не сон ли вся наша жизнь? Или, определеннее: есть ли верное мерило для различения между сновидениями и действительностью, между грезами и реальными объектами? Указание на меньшую живость и ясность грезящего созерцания сравнительно с реальным не заслуживает никакого внимания, ибо никто еще не сопоставлял их непосредственно друг с другом для такого сравнения, а можно было сравнивать только воспоминание сна с настоящей действительностью. Кант решает вопрос таким образом: «Взаимная связь представлений по закону причинности отличает жизнь от сновидения». Но ведь и во сне все единичное тоже связано по закону основания во всех его формах, и эта связь только прерывается между жизнью и сном и между отдельными сновидениями.

Ответ Канта поэтому мог бы гласить лишь так: долгое сновидение (жизнь) отличается непрерывной связностью по закону основания, но оно не связано с короткими сновидениями, хотя каждое из них само по себе имеет ту же связность; таким образом, между последними и первым этот мост разрушен, и по этому признаку их и различают. Однако исследовать по такому критерию, приснилось ли что-нибудь или случилось наяву, было бы очень трудно и часто невозможно: ведь мы совершенно не в состоянии проследить звено за звеном причинную связь между каждым пережитым событием и данной минутой, но на этом основании еще не утверждаем, что такое событие приснилось. Поэтому в действительной жизни для различения сна от реальности обыкновенно не пользуются такого рода исследованием. Единственно верным мерилом для этого служит на деле не что иное, как чисто эмпирический критерий пробуждения: последнее уж прямо и осязательно нарушает причинную связь между приснившимися событиями и реальными. Прекрасным подтверждением этого является замечание, которое делает Гоббс[33] во 2-й главе «Левиафана», а именно: мы легко принимаем сновидения за действительность даже по пробуждении, если заснули нечаянно, одетыми, в особенности если все наши мысли были поглощены каким-нибудь предприятием или замыслом, которые во сне занимают нас так же, как и наяву; в этих случаях пробуждение мы замечаем почти столь же мало,

Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ-материалист.