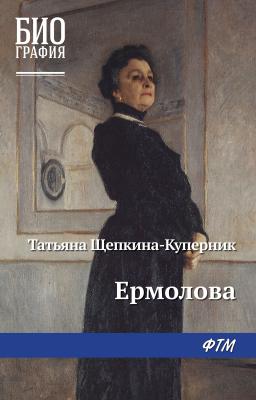

Ермолова. Татьяна Щепкина-Куперник

Читать онлайн.| Название | Ермолова |

|---|---|

| Автор произведения | Татьяна Щепкина-Куперник |

| Жанр | Биографии и Мемуары |

| Серия | Биография (ФТМ) |

| Издательство | Биографии и Мемуары |

| Год выпуска | 1972 |

| isbn | 9785446732500 |

Конечно, бывали и приятные впечатления. Например, угощение «багдадскими пирожками», которые приносил отец. Что это за багдадские пирожки, нам так и не удалось установить, но Мария Николаевна рассказывала о них как о чем-то замечательном, – какие-то пряники с малиновым вареньем, обсыпанные сахаром, в которых все, начиная с названия, было увлекательно. Машенька ведь с детских лет росла не столько в атмосфере сказки, сколько в атмосфере пьес: у суфлера Николая Алексеевича почти единственной литературой в доме были пьесы, и мать Марии Николаевны, Александра Ильинична, страстно любившая театр, постоянно читала девочке вслух всевозможные пьесы, начиная с Полевого и Коцебу и кончая Шекспиром. Читала она ей несомненно и «Багдадского пирожника», и нет ничего удивительного, что название «багдадских» придавало особый вкус пряникам. Но, как ни искали этих пряников по всей Москве, чтобы угодить Марии Николаевне, найти их не могли. Да, может быть, надо было найти не те пряники, – а усталость после прогулки, ласку матери, совавшей ей лакомый кусочек, редкую улыбку отца и вообще детство Ермоловой…

Приведу картину более ранних лет Марии Николаевны по сохранившимся отрывочным воспоминаниям сестры ее, Анны Николаевны. Отрывки эти не претендуют на литературные достоинства, но картину скромного быта ермоловской семьи дают ярко, хотя не исчерпывающе: далеко не все краски были так светлы в этой картине, как они казались писавшей на склоне лет Анне Николаевне. Быт был жесток, и семье Ермоловых в их подвале жилось тяжело.

«Церковь Спаса стоит вдали от шума больших улиц, посреди обширной немощеной площади, обстроенная с трех сторон домишками причта. Вот и домик просвирни: низ каменный, верх деревянный, в три окна. Нижние окна вровень с землей – их заливало бы дождевой водой, если бы не вырытая перед ними канавка. Ближе к церкви огорожено небольшое пространство – бывшее кладбище, на что указывают несколько сохранившихся надгробных плит. Это место все заросло травой. Местные ребятишки дали ему название «травки», и так и просят матерей: «Мама, пусти на травку!» Тут естественное местонахождение всех ребятишек: садик есть только при доме священника, но туда не велено ходить.

Постороннему человеку, случайно забредшему на «травку»,

Младшая сестра Марии Николаевны, по мужу Шереметевская (1856–1921), впоследствии видный педагог и поборник женского образования.