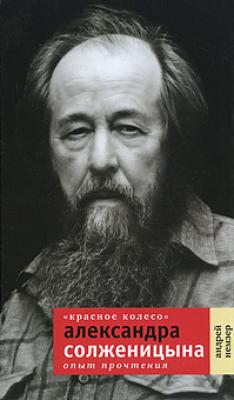

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения. Андрей Немзер

Читать онлайн.| Название | «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения |

|---|---|

| Автор произведения | Андрей Немзер |

| Жанр | Критика |

| Серия | |

| Издательство | Критика |

| Год выпуска | 2010 |

| isbn | 978-5-9691-1014-4 |

Мир, изображаемый Солженицыным в «Красном Колесе», менее «плотен». Встречи героев далеко не всегда «отыгрываются» в их дальнейших судьбах или даже предполагают встречи новые. Укажем, например, на краткие соприкосновения Харитонова и Чернеги (19), Нечволодова и Смысловского (20–21), курсисток и Андозерской (75); после совместного выхода из окружения расходятся пути Воротынцева, Благодарёва, Харитонова и Ленартовича, хотя все четверо будут появляться на страницах следующих Узлов. Герои Солженицына часто не знают о своем сюжетном «соседстве», о том, что у них есть общие знакомые; их судьбы не перекрещиваются, но мягко, иногда – опосредованно, соприкасаются. Так выстраиваются цепи, неведомые персонажам, но ощутимые читателю: например, Воротынцев – Ленартович – Вероня и Ликоня – Андозерская; или Воротынцев – Харитонов – Ксенья Томчак; или Воротынцев – Благодарёв – Саня Лаженицын, во взводе которого окажется (уже во Втором Узле) Арсений, перешедший по протекции Воротынцева в артиллерию. Эта неосведомленность персонажей о былых «почти встречах» (или незамеченных встречах?) иронически запечатлена в шутливой перебранке Чернеги и Благодарёва, касающейся как раз событий «Августа…»: Чернега спрашивает:

…Если ты там был, в самсоновском окружении, – почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

– Так и я же вас не видел, – осклабился Благодарёв посмелей. – Сколько прошли – а вас не видали. Вы-то – были, что ль?

Видели обоих (и, конечно, не только их) автор и читатель. Ограниченность знания всякого отдельного персонажа указывает на неохватный масштаб случившихся событий (и тем более – жизни вообще); тайная «зарифмованность» судеб – на смысловое единство исторического процесса, человеческого бытия. Мир одновременно огромен и предельно мал. Совсем не случайно Смысловский «под звездами» размышляет о постоянной угрозе гибели Земли и человечества по «естественным» – или все же, если отрешиться от точки зрения персонажа, мистическим? – причинам, при свете которых «мелочами» видятся военные и революционные катаклизмы (21).

Многогеройность повествования Солженицына, не раз оговоренные писателем установки на изображение всякого персонажа как «главного» (в рамках соответствующего эпизода) и отказ от традиционного романного протагониста, безусловно, развивают и усиливают повествовательную стратегию Толстого. В «Войне и мире» мы тоже перемещаемся от героя к герою и, находясь в смысловом пространстве, например, Николая Ростова, воспринимаем его как «равного» остальным значительным персонажам (о которых можем на время забыть). Это иногда распространяется и на персонажей эпизодических (вспомним, например, эпизоды посещения Алпатычем

Приведем лишь один, но очень показательный пример: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер – его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго – свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи» (