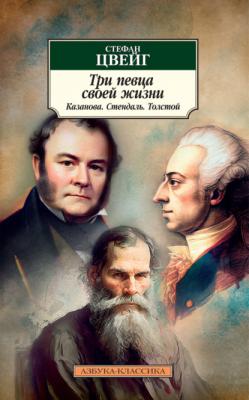

Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой. Стефан Цвейг

Читать онлайн.| Название | Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой |

|---|---|

| Автор произведения | Стефан Цвейг |

| Жанр | |

| Серия | Азбука-классика |

| Издательство | |

| Год выпуска | 1928 |

| isbn | 978-5-389-23260-0 |

Если, таким образом, никто не может сказать абсолютной истины про свое собственное существование и каждый автобиограф вынужденно должен до известной степени быть певцом своей жизни, то все же старание остаться правдивым породит высший предел этической честности в каждом исповедующемся. Без сомнения, «псевдоисповедь», как ее называет Гёте, покаяние sub rosa[5], под прозрачным покровом романа или стихотворения несравненно легче, а часто и в художественном смысле убедительнее, чем изображение с поднятым забралом. Но так как здесь нужна не просто истина, а истина обнаженная, – автобиография представляет собой подвиг художника, ибо нигде нравственный облик человека не становится столь предательским. Только зрелому, душевно мудрому художнику удается осуществить ее; именно поэтому психологическое самоизображение так поздно вступило в ряды искусства: оно принадлежит исключительно нашему и грядущему времени. Человек должен был открыть свои материки, переплыть свои моря, изучить свой язык, прежде чем обратить взор на свой внутренний мир. Древний мир ничего не подозревал об этих таинственных путях: его самоизобразители – Цезарь и Плутарх – нанизывают лишь факты и объективные события и не думают о том, чтобы хоть на дюйм открыть свою душу. Раньше чем прислушаться к своей душе, человек должен был прочувствовать ее наличие, и это открытие действительно приходит лишь в христианскую эпоху: «Исповедью» Августина начинается внутренний смотр, но взор великого епископа при исповеди меньше обращен на себя, чем на прихожан, которых он примером своего обращения надеется обратить и научить; его трактат должен действовать как исповедь перед общиной, как пример раскаяния, – значит, теологически, целенаправленно, – а не служит ответом себе самому. Должны были пройти столетия, пока Руссо, всегда прокладывающий новые дороги, повсюду раскрывающий ворота и замки, создаст самоизображение ради себя самого, – сам изумленный и испуганный новизной этого начинания. «Я задумал предприятие, – начинает он, – не имеющее примера… я хочу нарисовать равного мне человека со всей правдивостью природы, и этот человек я сам…» Но с добросовестностью каждого новичка он представляет себе это «я» – неделимым единством, чем-то измеримым, и «правдивость» как нечто ощутимое; он наивно предполагает: «когда раздадутся фанфары Страшного суда, предстать перед судьей с книгой в руке и сказать: это был я». Наше поколение не обладает честной доверчивостью Руссо, но зато владеет более сильными, более смелыми проникновениями в значительные и тайные глубины души в ее тончайших разветвлениях: во всех более смелых анализах анатомизирующее себя любопытство пытается обнажить каждый нерв и сосуд каждого чувства и помысла. Стендаль, Геббель, Киркегор,