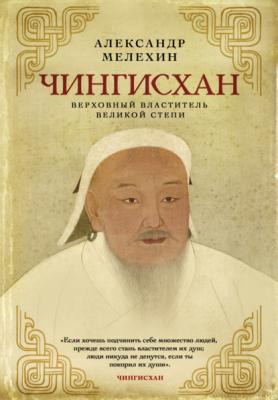

Чингисхан. Верховный властитель Великой степи. Александр Мелехин

Читать онлайн.| Название | Чингисхан. Верховный властитель Великой степи |

|---|---|

| Автор произведения | Александр Мелехин |

| Жанр | |

| Серия | Подарочные издания. Всеобщая история |

| Издательство | |

| Год выпуска | 2022 |

| isbn | 978-5-04-178946-6 |

На вопросы, которыми в свое время задавался не только автор Тверской летописи[22], но и многие современники Чингисхана, особенно после того, как в XIII веке «монгольское море разлилось по лику старого континента»[23], мы будем отвечать на протяжении всего нашего повествования. А начнем его, как и полагается, с прародителей Чингисхана.

Как отметил выдающийся русский востоковед Н. Я. Бичурин (о. Иоакинф) (1777–1853)[24], «монголы в древних временах оставались бы неизвестными для нас, если бы не имели в соседстве Китая. Сия держава кратко заметила в своей истории некоторые события их, имевшие связь с собственными ее происшествиями»[25].

Действительно, помимо легендарной генеалогии монголов, о которой речь пойдет ниже, многие сведения о происхождении монголов, их предках, об их государственно-правовых традициях сохранились и в китайских династийных хрониках[26].

Основываясь на китайских источниках, Н. Я. Бичурин в своем кратком историческом обозрении еще в 1828 году поведал о государственных образованиях кочевых монголоязычных и тюркских народов, существовавших на территории Монголии[27], и пришел к следующим выводам о «начале монгольского народа» и зарождении его государственности: «Более чем за двадцать пять веков до нашей эры скитался уже народ сей (монгольские племена. – А. М.) со своими стадами по пустыням, сопредельным Северному Китаю…

…При великих военных переворотах часто многочисленные поколения (монголов. – А. М.) переходили с юга на север или с севера на юг, с пределов восточных на край западный и там навсегда оставались… Вся история народа монгольского свидетельствует, что переходы его поколений из одного края в другой происходили от раздела земель при каждом важном перевороте в сей стране, но ни при одном происшествии (она) не говорит, чтобы вошел в Монголию другой народ, отличный от коренного и по происхождению, и по языку, – (и в этом) неоспоримое доказательство единства монгольского народа и в самой древности…

Монголам известен один только образ правления – удельный. Они разделяются на поколения или уделы, называемые аймаками. Целое государство или народ получает у них название от имени господствующего дома, а каждый аймак – от владетельного поколения. С падением владетельных домов народ их не теряет своего бытия, но с переменою оных получает только новое название.

Сим образом один и тот же монгольский народ существует от древнейших времен до ныне под разными только именами. До времен государя Яо китайцы называли его хуньюй, при династии Ся – сяньюн, при династии Инь – гуй-фан, при династии Чжеу – яньюн, при династиях Цинь и Хань – хунну и гунну. Потом он носил попеременно имена сяньби, жужу (жужан), кидань, татань, монгол…»[28]

Н. Я. Бичурин (о. Иоакинф) (1777–1853) – выдающийся русский востоковед, один из основоположников

Эпиграфом первой главы нашего документального жизнеописания Чингисхана является цитата из сочинения пятого далай-ламы Агван Лубсан Джамцо (1617–1682 г. г.) «Пир молодежи».

«Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., издательство «Художественная литература», 1981. С. 149.

При жизни Н. Я. Бичуриным было опубликовано 14 книг и огромное количество статей и научных заметок, посвященных различным проблемам истории, географии и культуры народов Восточной и Центральной Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока. Особенно значителен его вклад в изучение Китая и Монголии (

Упоминания о раннефеодальных государствах кочевых монголоязычных народов, существовавших на территории Монголии, содержатся в «Исторических записках» («Ши Цзи») Сыма Цяня, а также в «Вэй шу» («История царства Вэй» (охватывает события 386–535 гг.), раздел «История Шивэй»), «Цзю Тан шу» («История Старого Танского царства» (составлена в 945 году), раздел «Жизнеописание северных Ди»), «Сан Гочжи» («Исторические заметки о Трехцарствии», раздел «История Ухуань и Сяньби»), «Синь Тан шу» («История нового царства Тан» (составлена в 1045–1060 гг.)), других китайских династийных хрониках, а также в надписях на каменных стелах, которые входят в погребальные комплексы тюркских ханов и их высокородных соратников: «Надпись в честь Тоньюкука» – режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Tonjukuk/frametext1.htm; «Малая надпись в честь Кюль-Тегина» – режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Kul_tegin/kleine_aufschrift.phtml?id=8098. Информацию по этому вопросу также можно почерпнуть из следующих изданий: «Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху». М., Наука, 1984. – режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/IV/38400/Vejsu/frametext11.htm;

Государственными образованиями, существовавшими на территории Монголии до эпохи Чингисхана, были улусы – Хунну (209 г. до н. э. – 93 г. н. э.), Сяньби (156–235 гг. н. э.), Муюн (285–410 гг. н. э.), Тоба (313–581 гг. н. э.), Жужан (Монгол-Нирунское государство) (330–555 гг.), Первый и Второй тюркские каганаты (552–745 гг.), Уйгурский каганат (745–840 гг.), Киргизское ханство (818 – около 900 гг.) и, наконец, киданьская империя Ляо (916–1125 гг.).