Кинотексты

Скачать книги из серии КинотекстыИз глубины экрана. Интерпретация кинотекстов

Советская эпоха закрылась, отодвинулась на дистанцию и стала видна как целое – противоречивое, динамичное и многоаспектное. Эта цельность бывает обманчива, так как умение считывать смыслы, естественные для обитателя СССР, не всегда доступно даже тем, кто чувствует эпоху. На материале советского кино – от картин Юлия Райзмана и фильмов военного периода до «Маленькой Веры» и «Бакенбардов» – антрополог и филолог, профессор Саратовского университета Вадим Михайлин реконструирует советские «языки умолчания», символические коды, без понимания которых невозможно составить убедительный портрет homo soveticus. Дополнительные главы, посвященные зарубежным фильмам, служат в книге в качестве внешнего референта, не дающего забыть о том, что советская визуальная культура, несмотря на свою уникальность, все же была локальным вариантом европейской культуры.

Другие территории. Этническое кино: периферийные традиции, воображаемые ретроспективы

Как кино может становиться способом саморепрезентации и саморефлексии для современного этноса? Как устроены индустрии, которые производят такие фильмы? И какие художественные особенности отличают якутское кино от картин, снятых в Бангладеше? В этой книге киновед Сергей Анашкин исследует различные традиции этнического кино, то есть фильмов, создаваемых носителями культурной идентичности с целью ее поддержки и развития. Азиатское этническое кино в этом смысле противостоит мейнстриму с его повсеместной унификацией и подчеркивает различия, способные обогатить наши представления о мире. В первый раздел включены тексты разных лет, составляющие обзор этнического кино Российской Федерации с особым акцентом на якутской школе. Второй раздел сгруппирован вокруг исследования кинематографа Бангладеш, который дополнен кейсами Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран. Сергей Анашкин – кинокритик, специалист по кинематографу Азии, в том числе азиатской части России.

Литературу – в кино. Cоветские сценарные нарративы 1920–1930-х годов

История раннего советского кино часто рассматривается исследователями через призму режиссерской работы, хотя в основе замысла многих авангардных фильмов лежал текст. Книга Сергея Огудова – это попытка рассмотреть корпус сценарных текстов как самостоятельный феномен с точки зрения нарратологии. Первая часть посвящена динамике сценарной работы над такими шедеврами раннего советского кино, как «Броненосец „Потемкин“» и «Потомок Чингисхана», «Обломок империи» и «Великий утешитель». Вторая часть сфокусирована на сценарном наследии Александра Ржешевского и Юрия Тынянова: на материале сценариев «Бежин луг», «Очень хорошо живется», «Шинель», «С. В. Д.» и др. С. Огудов показывает, как повествовательная структура сценария влияет на семантику экранного произведения. В третьей части автор, обращаясь к концепциям Жерара Женетта и Франца Штанцеля, предпринимает попытку встроить свои исследования в контекст современной нарратологической теории. Сергей Огудов – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра научного проектирования Управления по научной работе РГГУ, преподаватель Школы филологических наук НИУ ВШЭ, сотрудник Госфильмофонда России.

История российского блокбастера. Кино, память и любовь к Родине

Восстановление киноиндустрии России после распада СССР и дальнейшего кризиса в экономике и культуре сопровождалось усилением патриотических и националистических тенденций. Адаптировав методы Голливуда к материалу российской истории, к середине 2000‐х годов кинематограф новой России приступил к производству исторических блокбастеров. Эти картины были подчинены главной задаче – созданию образа сильной страны, которую нужно возродить, чтобы снова ей гордиться. В книге исследуется российский блокбастер как целостное явление культуры и одновременно точка, где пересекаются политика, экономика, история и идеология. Историк Стивен М. Норрис, профессор университета Майами в Оксфорде, штат Огайо, задается целью взглянуть на историю России XXI века сквозь призму кинофильмов и понять, как государство с их помощью конструировало новое национальное самосознание.

Текстоцентризм в кинокритике предвоенного СССР

Глобальное переформатирование культурной и общественной жизни в СССР в 1920–1930‐е годах во многом опиралось на веру во власть слова, что породило культ литераторов и трепетное внимание к речам вождей. Книга Александра Гончаренко посвящена проблеме текстоцентричности этой эпохи, которую автор исследует на примере эстетических поисков в советском кинематографе. Звездные кинорежиссеры, литераторы и критики, как и канувшие в Лету функционеры – все они стремились освоить новое искусство с помощью литературных понятий и инструментов. На материале архивных документов и периодики, издававшейся с 1927 по 1941 год, Гончаренко реконструирует дискуссии как о самих фильмах, так и об обстоятельствах их производства и восприятия. Последняя глава книги представляет собой своеобразный постскриптум: автор предлагает взглянуть на встречающийся в соцреалистических картинах устойчивый мотив недоверия к письменным текстам, которые могут служить метафорой бесплодных теоретизаций, кабинетной науки или вовсе стать опасными уликами в руках врагов СССР.

Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино

С момента своего возникновения кинематограф формировался как новая публичная сфера, отражающая важные социальные сдвиги рубежа веков, которые проявлялись не только в экранных произведениях, но и в зрительских практиках. Книга профессора университета Чикаго Мириам Хансен (1949–2011) исследует тесную связь между становлением аудитории раннего американского кино и трансформацией деловой и частной жизни. В первой части исследования автор, используя вынесенную в заглавие метафору Вавилона, показывает, как кино в процессе создания «зрительства» решало задачу интеграции этнически, социально и гендерно разнородных групп в единую культуру потребления. Вторая часть посвящена подробному анализу фильма Гриффита «Нетерпимость», с которого принято вести отсчет современным взаимоотношениям между фильмом и зрителем. В третьей части автор обращается к феномену кинозвезды на примере Родольфо Валентино, анализируя его культ в контексте коммерческих интересов Голливуда и новой феминной субкультуры.

О медленности

Рассуждения о неуклонно растущем темпе современной жизни давно стали общим местом в художественной и гуманитарной мысли. В ответ на это всеобщее ускорение возникла концепция «медленности», то есть искусственного замедления жизни – в том числе средствами визуального искусства. В своей книге Лутц Кёпник осмысляет это явление и анализирует художественные практики, которые имеют дело «с расширенной структурой времени и со стратегиями сомнения, отсрочки и промедления, позволяющими замедлить темп и ощутить неоднородное, многоликое течение настоящего». Среди них – кино Питера Уира и Вернера Херцога, фотографии Вилли Доэрти и Хироюки Масуямы, медиаобъекты Олафура Элиассона и Джанет Кардифф. Автор уверен, что за этими опытами стоит вовсе не ностальгия по идиллическому прошлому, а стремление проникнуть в суть настоящего и задуматься о природе времени. Лутц Кёпник – профессор Университета Вандербильта, специалист по визуальному искусству и интеллектуальной истории.

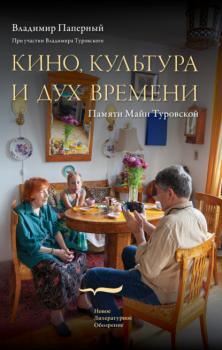

Кино, культура и дух времени

Ведущий культуролог Владимир Паперный, автор книги «Культура Два», и Майя Туровская, известный кинокритик и соавтор сценария документального фильма «Обыкновенный фашизм», в 2008 году создали совместный проект, посвященный сравнительному анализу советского и американского кино 1930–1940‐х годов ХX века. После смерти Туровской в 2019 году Паперный продолжил исследование, расширив его хронологические рамки до эпохи оттепели. Сопоставление двух кинотрадиций выявило удивительные переклички в сюжетах, культурных мифологиях и даже построении кадра. Сравнивая «Волшебника из страны Оз» с «Золушкой» или «Встречу на Эльбе» с «Берлинским экспрессом», авторы приходят к важным наблюдениям о том, как схожесть социальных процессов, протекавших в обеих странах, рождала порой противоположные идеологические месседжи, заложенные в сопоставляемых картинах. Серьезный культурологический анализ фильмов США и СССР в контексте драматической эпохи сочетается в книге с воспоминаниями об увлекательном сотрудничестве Владимира Паперного и Майи Туровской.

Кинотеатр повторного фильма

Почему мы пересматриваем одни и те же фильмы снова и снова? Одним это дает возможность вернуться в прошлое, другим – осознать настоящее, а иногда просто хочется повторить тот эмоциональный опыт, который был пережит много лет назад. Старое кино заставляет нас увидеть, как изменился мир вокруг нас и как изменились мы сами в этом мире. Кинокритик и эссеист Борис Локшин пересматривает самые разные картины: признанные шедевры мирового кино, культовые советские фильмы, а также когда-то знаменитые, а ныне почти забытые хиты массовой культуры – от «Конформиста» и «Полетов во сне и наяву» до «Эммануэли». Отказываясь от сухого киноведческого анализа, автор рассказывает об этих фильмах живым и ярким языком, выстраивая удивительные цепочки между прошлым и настоящим, личным и общим, смешным и трагическим, а главное – заставляет читателя увидеть эти фильмы в совершенно новом свете.

Рождение «Сталкера». Попытка реконструкции

Художественный фильм «Сталкер» Андрея Тарковского по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» – ключевой памятник позднесоветской культуры, получивший всемирное признание. Он не раз становился предметом киноведческих исследований, вдохновлял художников и режиссеров, а о работе над фильмом писали многие, кто был рядом с Тарковским на разных этапах непростого пути от замысла проекта до его воплощения. Режиссер, актер и писатель Евгений Цымбал более двух лет проработал на съемках фильма сначала ассистентом по реквизиту, а затем вторым режиссером. В своей книге он стремится восстановить хронику создания фильма, подкрепляя ее документами и личными свидетельствами. Читателю предстоит узнать, как первоначальный замысел трансформировался в ходе работы со сценарием, ближе познакомиться с культурно-политическим контекстом, увидеть прямую связь между биографическим обстоятельствами жизни Тарковского и его художественными решениями. Личные воспоминания в книге монтируются с фрагментами интервью, которые автор брал у участников съемочной группы.