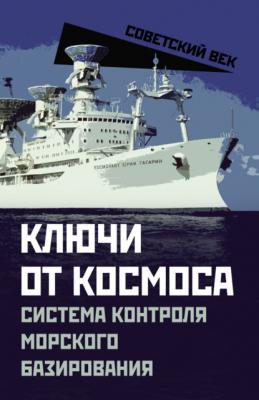

Ключи от космоса. Система контроля морского базирования. Группа авторов

Читать онлайн.| Название | Ключи от космоса. Система контроля морского базирования |

|---|---|

| Автор произведения | Группа авторов |

| Жанр | |

| Серия | Советский век |

| Издательство | |

| Год выпуска | 2023 |

| isbn | 978-5-00222-058-8 |

Космический аппарат с момента старта и до окончания полёта должен находиться под наблюдением и управлением. С этой целью начиная с 1956 г. на территории СССР было построено более 20 наземных измерительных пунктов (НИП).

Однако, как показали расчеты, при орбитальных полетах вокруг Земли из 16 суточных витков 6 проходят над Атлантическим океаном и «невидимы» с наземных измерительных пунктов на территории СССР. Не видна НИПам и большая часть траектории, на которой обычно происходят расстыковки космических аппаратов, их торможение и спуск с орбиты, а также включение разгонного блока автоматических межпланетных станций или спутников связи при смене траектории – т. н. «второй старт».

А именно эти, наиболее ответственные события должны находиться под наблюдением и управлением НЕПРЕРЫВНО и БЕЗУСЛОВНО. В противном случае возможны любые неприятности – утрата управления и потеря объекта, неполучение данных о причинах проблемы.

Необходимость создания измерительных пунктов вне территории страны возникла в 1959 году в связи с запуском первой межпланетной станции. По расчетам, наилучшим местом для наблюдения за работой разгонного блока оказалась зона Гвинейского залива в Атлантическом океане.

В срочном порядке была установлена телеметрическая радиоаппаратура на трех торговых судах Министерства морского флота СССР: «Ворошилов», «Краснодар» и «Долинск». Экспедиции этих судов, укомплектованные инженерами и техниками подмосковного научно-исследовательского института, в августе 1960 года вышли в свои первые рейсы. Это было началом – в составе наземного командно-измерительного комплекса при НИИ-4 Министерства обороны СССР появился плавучий телеметрический комплекс (ПТК).

После работ по запускам первых автоматических межпланетных станций и контролю полетов беспилотных космических кораблей, эти суда обеспечили прием телеметрической информации при посадке космического корабля «Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. К работе по телеметрическому контролю за полетом космического корабля «Восток» над Тихим океаном были привлечены три корабля ТОГЭ-4.

26.11.1962 г. все работы, связанные с формированием экспедиций, организацией и проведением измерений, были переданы Командно-измерительному комплексу (КИК, в/ч 32103), а суда ПТК переданы в специальную в/ч 26179.

Позднее, 17.01.1969 г. в/ч 26179 получила наименование «Отдельный плавучий измерительный комплекс» (ОПИК), а 25.01.1973 г. – «9-й Отдельный морской командно-измерительный комплекс» (ОМ КИК) в составе Командно-измерительного комплекса, подчинённого Главному управлению космических средств (ГУКОС, до 1970 – ЦУКОС) Министерства Обороны СССР.

В связи с расширением программы исследований и освоения космического пространства и, в частности, под первую лунную программу СССР, потребовалось пять хорошо оснащенных специализированных судов. В 1967 году, в Ленинграде, в рекордно короткие сроки были построены суда: командно-измерительный комплекс «Космонавт Владимир Комаров» четыре телеметрических судна-измерителя: «Боровичи», «Невель», «Кегостров», «Моржовец». Новые суда по своему внешнему виду резко отличались от торговых судов и военных кораблей. Было принято решение о включении их в состав научных, с правом носить вымпел научно-экспедиционного флота Академии Наук СССР. Экипажи этих судов состояли из гражданских моряков Минморфлота СССР, а экспедиции формировались из числа научных сотрудников НИИ, гражданских инженеров и техников.

До 1970 г., находясь под флагом СССР, суда выходили в рейс под легендой судов снабжения рыболовного флота. Личный состав экспедиций оформлялся в составе экипажа, специальная техника в формуляре судна не указывалась. В результате такой скрытности любой заход в порт мог привести к неприятностям и провокациям. Открытый статус научно-исследовательские суда, занятые в космических программах, получили 4 ноября 1970 г., когда при Отделе морских экспедиционных работ АН СССР была создана Служба космических исследований – СКИ ОМЭР АН СССР, которой эти суда и стали формально принадлежать.

Под вторую советскую программу исследований планеты Луна, в 1970–1971 годах, в строй космического флота вошли уникальные суда: «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин». Они воплотили в себе новейшие достижения отечественной науки и техники и были способны самостоятельно выполнять все задачи, связанные с обеспечением полетов различных космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

С 1977 по 1979 годы в состав «Морского космического флота» вошло еще четыре телеметрических судна, на бортах которых были начертаны имена героев-космонавтов: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев».

К концу 1978 года флот СКИ ОМЭР насчитывал 11 судов. В Одессе базировались «Космонавт Юрий Гагарин», «Академик Сергей Королёв» и «Космонавт Владимир Комаров», в Ленинграде – «Боровичи», «Кегостров», «Моржовец», «Невель», «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Павел Беляев», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт